Dopo una raffica di pittori, in questa puntata di “Le muse di Kika van per pensieri” torniamo ad occuparci di un'artista donna. Si tratta di un nome che risulterà “per forza di cose” poco noto. Dico così non per un improvviso attacco di maschilismo di ritorno, ma più che altro per sottolineare un dato storico incontrovertibile: il mondo dell'arte (e della cultura in genere), salvo alcune rarissime eccezioni, non ha mai riconosciuto alle donne un deciso ruolo da protagoniste, se non a partire grosso modo dalla seconda metà del '900. Questo è un aspetto sul quale non ci si sofferma mai abbastanza a riflettere.

Il dipinto scelto oggi da Kika s'intitola “Le amiche” (1881) ed è opera della pittrice Louise Breslau (Monaco, 1856 - Neuilly-sur-Seine, 1927), la cui vicenda presenta alcune caratteristiche che inducono a toccare anche la tematica della figura femminile nell'arte.

La storia di Louise Breslau mi ha rievocato in modo curioso lontane sfumature di peripezie da cartone animato giapponese anni '80, del genere di “Heidi” o “Candy Candy”.

Nata in Germania nel 1856, Louise Breslau trascorse l'infanzia in Svizzera, a Zurigo, dove la famiglia si trasferì al seguito del padre medico, chiamato ad insegnare nell'università della città elvetica. Louise soffre di asma, e per questo motivo è costretta a trascorrere in casa molto tempo, che cerca di impiegare dedicandosi alla lettura e al disegno. Nel 1866, rimane orfana del padre, morto a causa di un'infezione contratta mentre stava eseguendo un'autopsia. Seguono per Louise diversi periodi di soggiorno in un convento sul lago di Costanza, dove viene inviata per curare l'asma e dove il suo talento artistico inizia rivelarsi in misura sempre più evidente. Nel frattempo, Louise affianca spesso la madre nell'educazione delle tre sorelle più piccole e soprattutto trova in lei il sostegno più importante per decidersi ad abbracciare in pieno le sue attitudini artistiche.

Nel 1876, per favorire questa aspirazione, si decide di inviare la promettente Louise ad approfondire gli studi a Parigi, come abbiamo detto più volte, capitale assoluta dell'arte in quel periodo. Pare che per meritarsi il salto di qualità, le venisse chiesto di soggiacere all'impegno non scritto di non ritrarre mai un uomo nudo. L'apprendistato parigino di Louise Breslau ci offre l'occasione di fare un breve cenno ad un'istituzione dell'epoca piuttosto importante proprio per quanto riguarda le poche possibilità allora offerte alle donne di avere a che fare con la cultura e con l'arte.

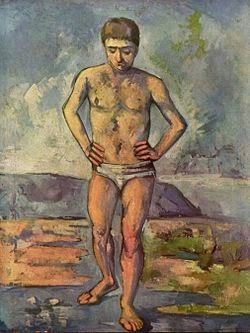

L'«Académie Julian», fondata nel 1867 dal pittore Rodolphe Julian (1839 - 1907), dove Louise Breslau si recò a studiare, era l'unica scuola d'arte che accettava le donne fra i propri allievi. Per questa e per varie altre sue peculiarità, la scuola si poneva agli antipodi rispetto alla tradizionalista ed ufficiale Accademia di Belle Arti, che consentì l'ingresso alle donne solamente nel 1897. Negli ambienti della «Académie Julian» si respirava un clima di libertà intellettuale improntata ad un deciso fervore progressista, non privo a tratti di sfumature anarchiche. Fra gli allievi più illustri usciti in periodi successivi da questa accademia, si ricordano Marcel Duchamp, Henri Matisse e gli artisti che intorno al 1888-89 diedero vita al gruppo dei Nabis. Alla «Académie Julian», le allieve avevano anche la possibilità di ritrarre modelli maschili nudi, cosa impensabile per qualsiasi altra scuola d'arte dell'epoca. E chissà che la nostra Louise non abbia fatto un pensierino a venir meno al suo originario voto...

Dopo l'esperienza formativa, Louise Breslau andò a convivere in un appartamento parigino con altre donne “emancipate” della sua epoca (fra di loro, la “chanteuse” Maria Fuller), formando una sorta di piccola comune femminile ante litteram. Negli anni a seguire, espose regolarmente in numerose occasioni ufficiali, ottenendo anche notevoli riconoscimenti. L'opera che le diede una certa notorietà fu proprio quella che stiamo considerando oggi, “Le amiche”, del 1881. La sua figura artistica, dopo la morte avvenuta nel 1927, cadde nell'oblio ed è stata in parte riscoperta solo negli anni recenti (nel 2002, il Musée Cantonal des Beaux-Arts di Losanna le ha dedicato una mostra monografica).

La ricerca artistica di Louise Breslau viene per certi versi riferita all'ambito espressivo cosiddetto “simbolista”. Vediamo allora di approfondire un po' i significati di questo ennesimo “ismo” che spesso ricorre, non solo nella storia dell'arte, ma anche in quella della cultura e della creatività in genere (ad esempio, in poesia). Questo più che altro per aggiungere una parola nuova al lessico ideale della nostra rubrichetta, che non in stretto riferimento alla pittrice medesima in questione.

Quando un pittore decide di realizzare un'opera, per attingere il soggetto da ritrarre ha a disposizione non uno, bensì due diversi mondi. Il primo è quello “classicamente” inteso, ossia la realtà fisica delle cose intorno a noi. Il secondo mondo è la propria interiorità. In altre occasioni abbiamo parlato, in riferimento a questi due poli contrapposti, di “realtà” e di “coscienza”. La storia dell'arte può essere vista anche come il lungo cammino di una continua oscillazione variabile fra queste due polarità. L'Impressionismo, corrente artistica “dominante” nel momento storico in cui operò Louise Breslau, rappresentò in un certo senso il tentativo di fare dell'arte lo strumento conoscitivo di sintesi esplorativa lungo il confine che intercorre fra realtà e coscienza. Louise non poteva non essere influenzata dal clima impressionista, avendolo respirato direttamente in tutti i suoi anni parigini, ma, assecondando la propria sensibilità e le propensioni creative personali, di fronte alla polarità di realtà e coscienza, scelse di addentrarsi con maggiore curiosità fra i misteri di quest'ultima.

Il simbolismo guarda alle cose della realtà come se fossero ammantate da un perenne velo illusorio che in vario grado nasconde i significati più veri e genuini delle cose stesse. La realtà ci parla dunque “di altro” in continuazione. Nei dipinti di Louise Breslau, questo si traduce in atmosfere soffuse, in indeterminatezza dei confini fra le cose, nell'immersione in una sorta di nebbia visiva che avvolge la scena. E si traduce anche nella scelta di soggetti quotidiani all'apparenza privi di particolare “rilievo narrativo”.

La toilette (1898) - Louise Breslau

La liseuse (1891) - Louise Breslau

La chanson enfantine (1898) - Louise Breslau

Se quanto detto sul “Simbolismo” non dovesse bastare, lascio per un attimo spazio ancora una volta alle illuminanti parole di Giulio Carlo Argan:

«...Benché contrario alla pura visività impressionista, il Simbolismo non si contrappone all'Impressionismo come contenutismo e formalismo, ma tende a trasformare i contenuti così come l'Impressionismo muta il valore delle forme. L'arte non rappresenta, rivela per segni una realtà che è al di qua o al di là della coscienza. Le immagini che salgono dal profondo dell'essere umano s'incontrano con quelle che provengono dall'esterno: il dipinto è come uno schermo diafano attraverso il quale si attua una misteriosa osmosi, si stabilisce una continuità tra il mondo oggettivo e il soggettivo […] a queste forme, non più spiegabili come “analogiche” alle forme naturali, si attribuisce valore di segni di un'esistenza trascendentale o profonda, la cui infinità sfugge all'apprensione dei sensi e alla riflessione dell'intelletto. L'assunto è simile a quello per cui, nella poetica simbolista di Mallarmè, le parole non valgono per il loro significato abituale o lessicale, ma per quello che assumono nel contesto, come generatrici di immagini...».

E adesso vediamo a quali risultati sono pervenute le mie indagini di detective fisiognomico, relative al dipinto “Le amiche”. I visi ritratti sono risultati molto suggestivi ed hanno stuzzicato non poco il mio “archivio mnemonico-iconografico” di volti femminili. Le somiglianze trovate sono rimaste perfettibili, come spesso accade, mantenendo un certo grado di inafferrabilità della soddisfazione piena. Ho trovato un volto famoso per ciascuna delle due donne dipinte: un'attrice e una cantante. Il volto dell'attrice me lo ha suggerito la signorina coricata:

La foto è di qualche anno fa e anche per questo non so se tutti l'avranno riconosciuta: si tratta dell'eccellente interprete inglese di cinema e teatro, Vanessa Redgrave.

Per la donzella che accoglie fra le ginocchia il capo dell'amica, la somiglianza che sono riuscito a scovare, seppur un po' vaga, fa riferimento ad una nostra brava cantante di musica pop:

Qui non c'è forse tanto bisogno di presentazioni e per una volta posso dire con soddisfazione di esser riuscito a fare a meno di una somiglianza “vintage”. E' infatti l'ancora attualissimo viso di Elisa Toffoli, meglio conosciuta nel mondo musicale con il semplice nome proprio.

Anche se per puro caso, le due moderne figure femminili chiamate in causa, per una certa loro indole “energetica” e battagliera, rappresentano un bell'esempio di rivincita rispetto alla tematica dell'affermazione della donna nell'ambito dell'arte, che tanti significativi risvolti comportò nella vicenda umana ed intellettuale della nostra pittrice di oggi.

Si chiude così anche questa puntata della rubrichetta “Le muse di Kika van per pensieri”. A questo punto vi saluto e vi ricordo la tappa obbligata sul blog di Kika, per scoprire come la nostra brava amica-esperta di moda e di arte ha reinterpretato col suo inconfondibile tocco le atmosfere dell'opera di Louise Breslau.

+1.jpg)

+3.jpg)

+2.jpg)

+4.jpg)

+a.jpg)

+4.jpg)

+1.jpg)

+2.jpg)

+3.jpg)

+1.jpg)

+2.jpg)

+3.jpg)

+4.jpg)

+5.jpg)

+6.jpg)

+5.jpg)

+2.jpg)

+4.jpg)

+6.jpg)

+7.jpg)

+8.jpg)